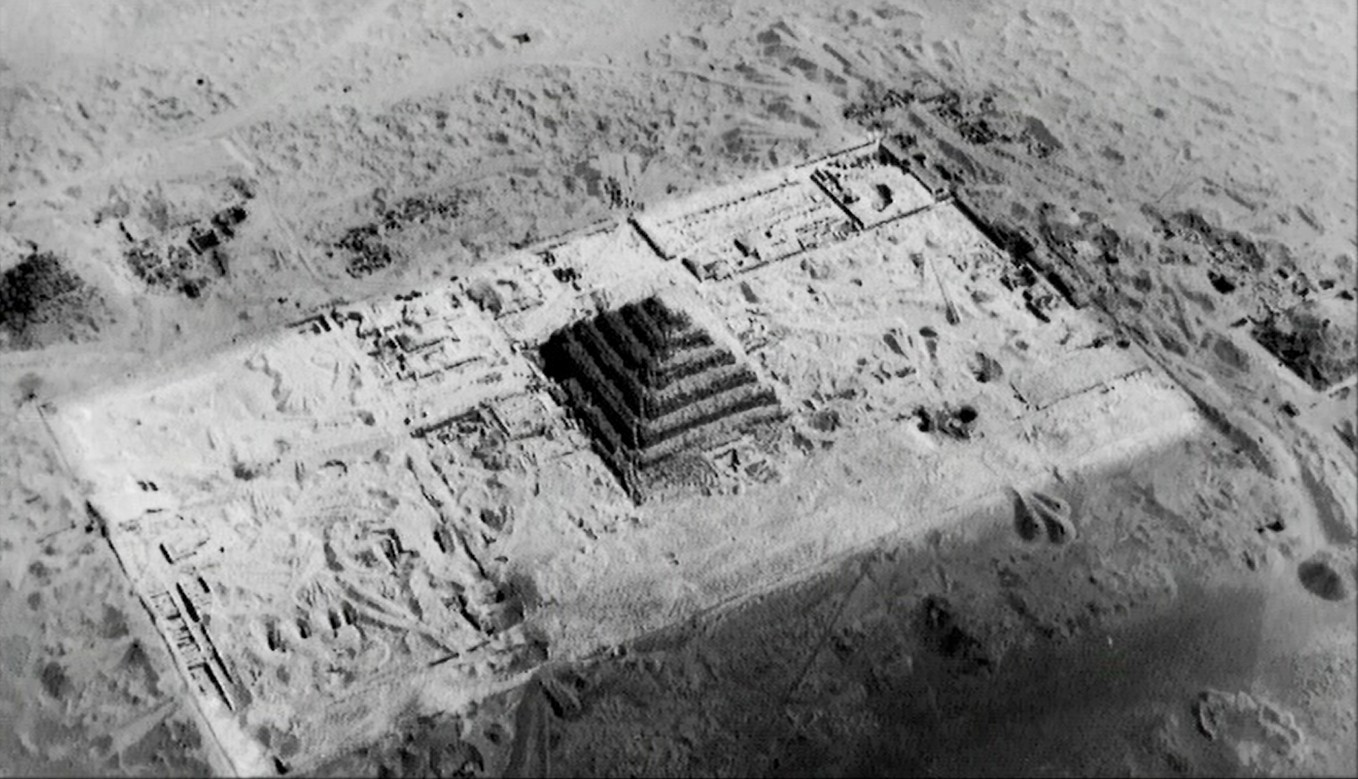

« J’ai ouvert un livre, Austerlitz de W.G. Sebald. J’y ai rencontré Jacques Austerlitz, un historien d’art anglais, un marginal brillant, aux idées paradoxales […]. Austerlitz va d’Anvers à Londres, de Paris à Marienbad, de Prague au Ghetto de Terezin en quête de sa véritable identité. Moi, je vais de page en page, cherchant mon chemin dans le labyrinthe de son récit, ses mots et ses images en trompe l’œil, cette fiction faite de fragments bruts arrachés au réel. Nos deux voyages se superposent. Tout en explorant avec Austerlitz les singulières distorsions de l’espace et du temps européens, je le vois plonger dans l’abîme de l’histoire pour en ramener les débris de sa mémoire perdue. Et de la mienne aussi. » (S. Neumann)

“Austerlitz” : un objet cinématographique non identifié au festival Cinéma du Réel (extrait d’un article de François Ekchajzer)

Le film de Stan Neumann est un genre d’exploit, qui donne forme au chef-d’œuvre inclassable et énigmatique de l’écrivain allemand W. G. Sebald.

La tête de Nathalie Crom, chef du service livres à Télérama, quand je lui ai dit avoir vu Austerlitz ! J’ai bien dit « vu », pas « lu ». Et évidemment pas l’Austerlitz d’Abel Gance, que personne ne voit plus ; celui de l’écrivain allemand W. G. Sebald (1944-2001), dont je savais qu’il compte parmi ses auteurs d’élection. M’a-t-elle confié qu’Austerlitz était son livre préféré ? C’est bien possible. Toujours est-il que la tête qu’elle a faite m’a rappelé deux photos figurant au début de ce livre inclassable, étrange, inadaptable…..

« Ça n’était pas raisonnable d’adapter Austerlitz, reconnaît le documentariste d’origine tchèque, qui envisage aujourd’hui de s’atteler à un film autour de l’œuvre de Walter Benjamin. Mais c’est la déraison des projets qui fait qu’ils valent le coup. Quand l’un d’entre eux me paraît raisonnable, je ne le fais que si je trouve le moyen de le rendre déraisonnable. » Et d’ajouter que, s’il s’est lancé dans Austerlitz, c’est avant tout parce qu’il n’avait « pas le choix ». Un peu court ? Sans doute…

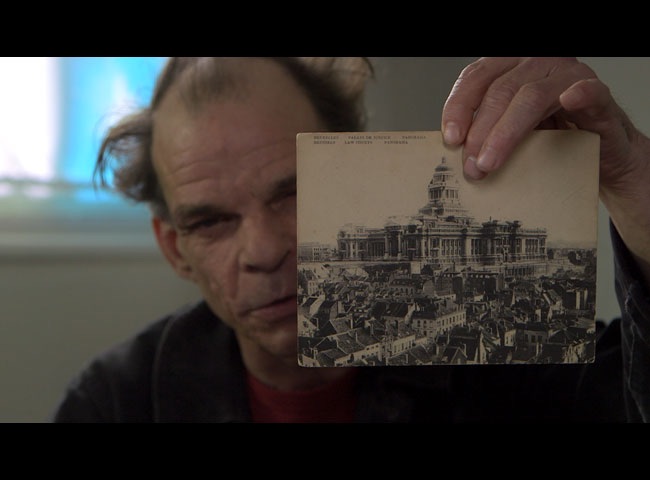

Si Austerlitz tient en partie de la fiction, le livre de Sebald n’obéit pas proprement dit aux exigences du roman, tant il procède par fragments et se garde de bâtir une véritable intrigue. « Une des premières choses que j’ai écrites en travaillant à la forme du film : “Jamais d’espace fictionnel. Par conséquent, jamais de champ-contrechamp” » Ainsi Denis Lavant s’adresse-t-il de bout en bout à la caméra, bloquant par le regard qu’il porte au fond de la lentille toute possibilité de contrechamp….(publié le 15 mars 2015) https://www.telerama.fr/television/austerlitz-un-objet-cinematographique-non-identifie-au-festival-cinema-du-reel,123804.php

« Austerlitz », dialogue à trois voix (extrait d’un article de Philippe-Jean Catinchi)

Austerlitz ! Un nom qui résonne comme une promesse narrative. Une victoire napoléonienne aux répercussions continentales, une gare parisienne riche de la fébrilité des départs comme du tourment des adieux, un danseur prodigieux, puisque Frederick Austerlitz est le vrai nom de Fred Astaire…

Dans l’ultime roman de W. G. Sebald (1944-2001), Austerlitz est également le patronyme réel du jeune Dafid Elias, élevé au pays de Galles par un prédicateur calviniste anglais qui vitcloîtré et mure ses fenêtres de l’intérieur. Au terme d’une quête inlassable pour rétablir la vérité de ses origines, Jacques Austerlitz récupère bien plus que son patronyme de naissance, l’acceptation, avec une sereine mélancolie, d’un destin broyé par l’Histoire. Sans révolte, au fil d’une investigation patiente, où les lieux et les images jalonnent la découverte de soi, Sebald n’entend ni dénoncer ni accabler, juste atteindre le cœur d’une souffrance.

Par un jeu de confidences à sens unique où le narrateur anonyme mesure, au hasard de leurs retrouvailles, les progrès d’Austerlitz pour renouer avec sa langue d’origine et sa généalogie authentique, l’écrivain superpose les errements géographiques : si le premier contact s’établit dans la gare d’Anvers, les autres rencontres ont lieu à Londres, au bar du Great Eastern Hotel, à Bruxelles, Zeebrugge, Greenwich, Londres encore dans la maison même d’Austerlitz, qui héberge une nuit le narrateur, Paris enfin…

Tous deux voyagent beaucoup, mais le héros au passé troué, qui a aussi un temps été frappé d’amnésie, est le seul à révéler son itinéraire, étapes d’une réappropriation qui console seule du désastre de la vie. On imagine la gageure pour le documentariste tchèque Stan Neumann à s’approprier une pareille matière romanesque. Mais n’a-t-il pas naguère réussi le tour de force de restituer, dans La langue ne ment pas (2004), le journal du philologue allemand Victor Klemperer ? Avec une confondante intelligence, il propose en fait une adaptation du texte de Sebald, refaisant le parcours d’Austerlitz, sans servilité aucune…(publié le 17 novembre 2015) https://www.inalco.fr/sites/default/files/asset/document/2017_10_12.prg_pdc_austerlitz_amphi4_18h_0.pdf

Stan Neumann, né Stanislav Neumann en 1949 à Prague, est un auteur et réalisateur français. Arrière-petit-fils d’un co-fondateur du Parti communiste de Tchécoslovaquie, fils d’un résistant communiste qui se suicide en 1970 après avoir subi une mise au ban du Parti suite à sa critique de l’entrée des chars russes dans Prague en août 1968, Neumann arrive à Paris avec sa mère lorsqu’il est encore enfant. Il étudie à l’IDHEC (Institut des hautes études cinématographiques) de 1969 à 1972 et exerce le métier de chef monteur jusqu’en 1984, avant de passer à la réalisation à partir de 1989, encouragé par son ami Richard Copans – avec lequel il a notamment dirigé la série de documentaires Architectures. Il vit toujours à Paris où, parallèlement à son travail de cinéaste, il donne des cours à La Fémis.

Parmi ses œuvres, citons « Paris Roman d’une ville », « Les Derniers Marranes », « Nadar Photographe », « Une maison à Prague », « Apparatchiks et Businessmen », « La Langue ne ment pas », L’Œil de l’astronome », « Austerlitz », « 120 d’inventions au cinéma », « Lénine/Gorki, la Révolution à contretemps ». Son travail porte autant sur la condition ouvrière, la muséographie et l’architecture, que sur les bouleversements historiques et politiques ayant traversé l’Europe au XXe siècle. Comme il l’explique dans un entretien (*), il s’attache à essayer « de raconter des histoires qui sont importantes pour [lui], en utilisant du matériau qui peut être du monde réel ou [qu’il] fabrique, mais en le filmant toujours comme un objet réel. » En juin 2013, il reçoit à Perpignan un FILAF D’Honneur dans le cadre de la 3e édition du Festival International du Livre d’Art et du Film..https://www.on-tenk.com/fr/fragments-dune-oeuvre/les-films-de-stan-neumann

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers