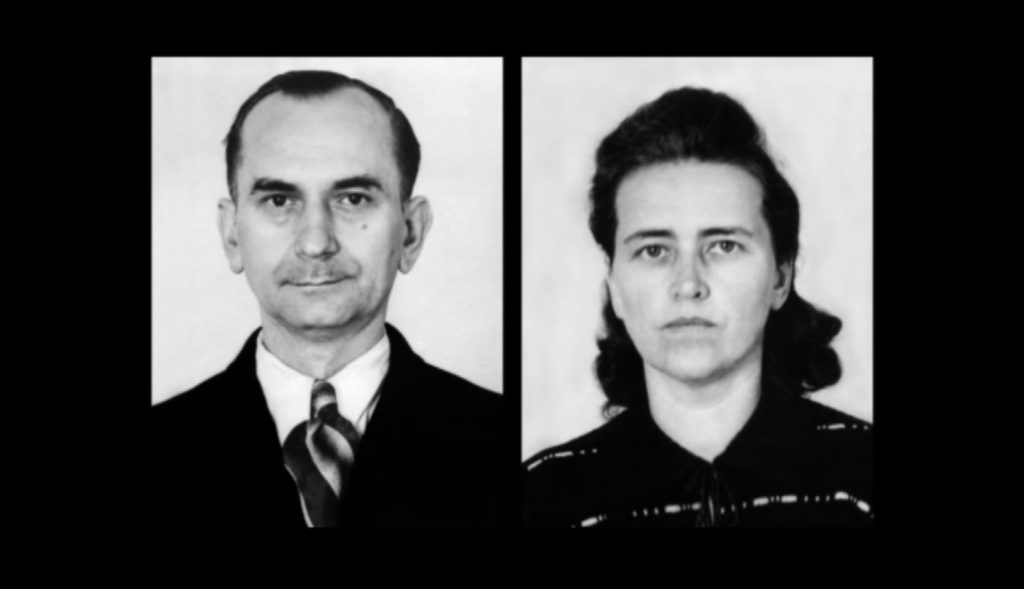

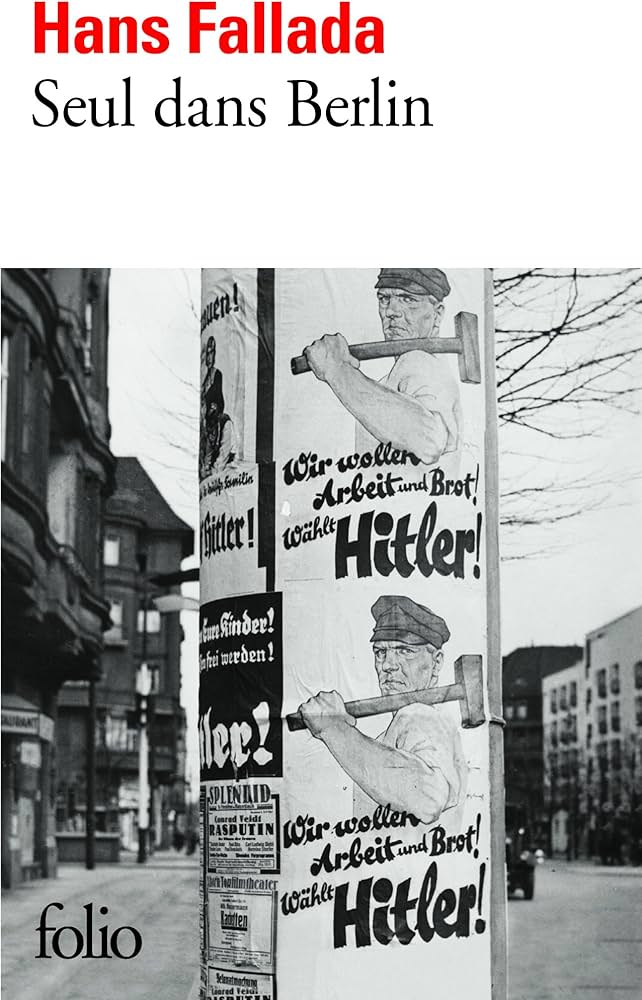

En 1946, Hans Fallada, auteur à succès de romans populaires, écrit son roman « Seul à Berlin ». Il s’inspire d’une histoire réelle trouvée dans un épais dossier de la Gestapo : l’histoire vraie d’un couple ordinaire de travailleurs berlinois, Otto et Elise Hampel, qui luttèrent contre le nazisme de 1940 à 1942 et furent exécutés en 1943.

À partir des archives de la Gestapo, c’est une radioscopie de l’Allemagne de cette époque qu’établit ce documentaire.

Otto et Elise Hampel

Couple de résistants allemands au régime nazi.

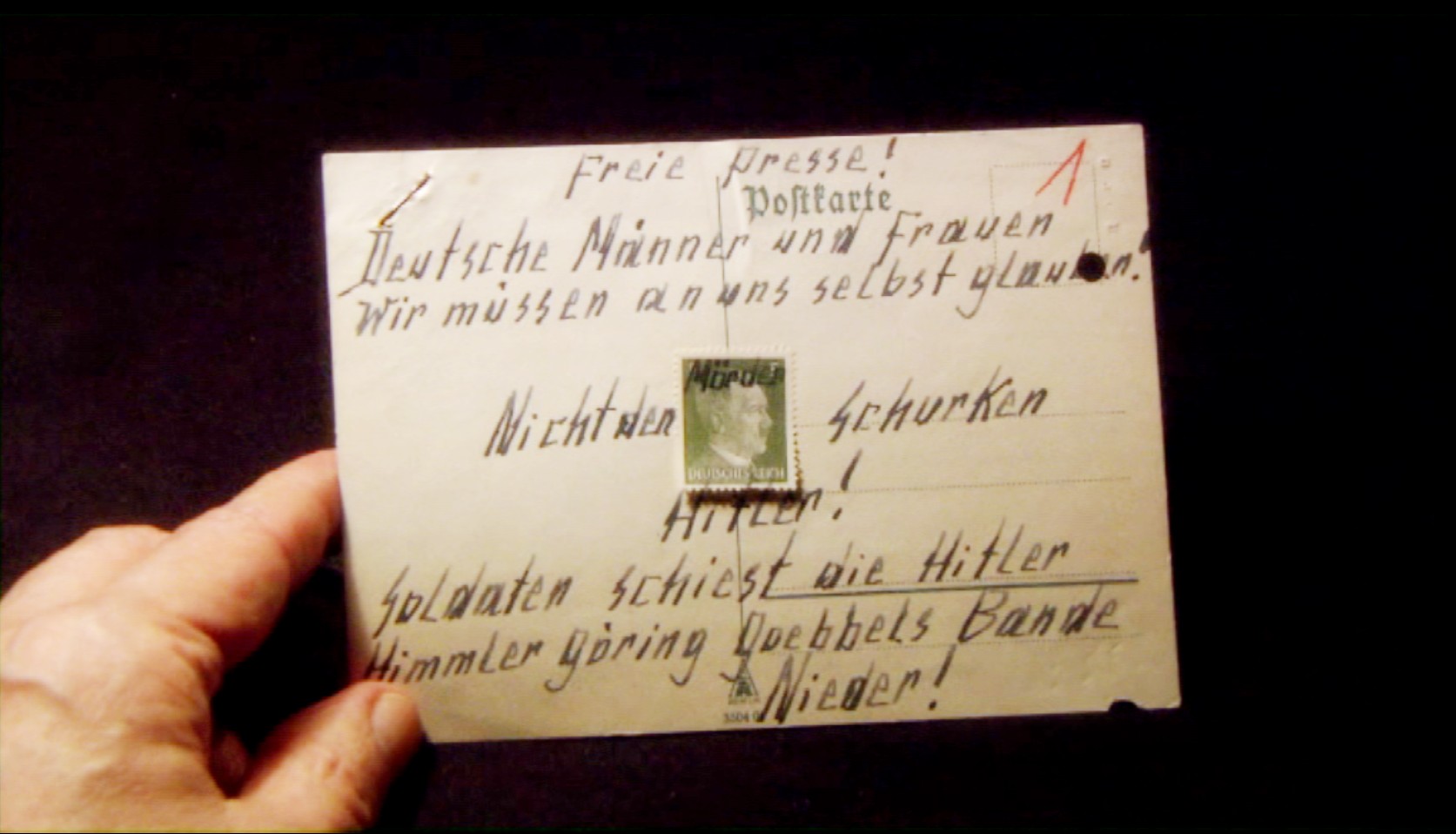

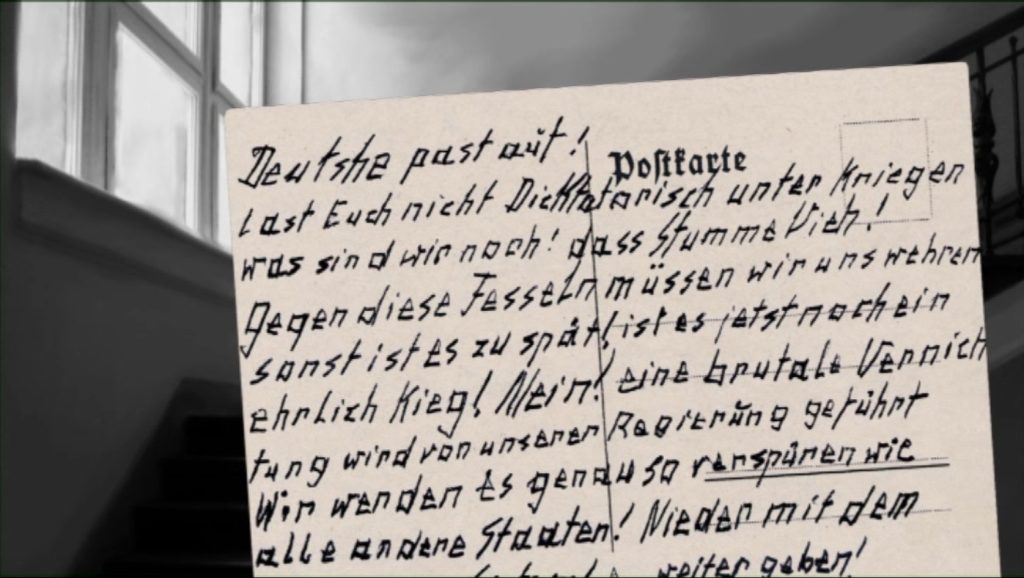

Seuls contre un peuple tout entier acquis à la cause hitlérienne, Otto et Elise Hampel entrent en résistance en employant une méthode aussi singulière que dérisoire : déposer aléatoirement dans Berlin des cartes postales anti-nazies révélant le vrai visage du IIIe Reich.

En plongeant dans les archives de la Gestapo et par le biais d’extraits de films de fiction, Michaël Gaumnitz dessine en creux un portrait de la vie berlinoise à cette période.

« Faites circuler », ainsi Otto Hampel conclut-il les cartes qu’il dépose avec l’aide de sa femme dans les immeubles berlinois, fin 1940, avec l’espoir que ces petits pamphlets, gouttes d’eau dans un océan pro-nazi, finiront par essaimer dans tous les esprits.

Pendant deux ans, alors que la situation se dégrade inexorablement, que le rationnement alimentaire se fait plus rigoureux, que les bombardements s’intensifient et que le moral de la population s’effondre, les cartes appellent sans relâche à renverser « Hitler et sa clique ». Un activisme suffisant pour inquiéter la Gestapo puis les SS, qui se lancent aux trousses des mystérieux agitateurs.

Qui étaient les Hampel ? Quels étaient leurs mobiles ? Espéraient-ils réellement renverser tout un régime avec des cartes postales ? Comme le résume la voix off de Jacques Bonnaffé, cette histoire prouve au moins qu' »il était possible, malgré la désinformation généralisée, de regarder la réalité en face, [d’avoir] le courage d’ouvrir les yeux ».

(Damien Travade, Images en bibliothèque)

EXTRAIT D’UN ENTRETIEN AVEC MICHAËL GAUMNITZ, RÉALISATEUR

« Pour ce documentaire sur l’histoire d’Otto et Elise Hampel, quelles images avais-je à ma disposition ? Les films de propagande tournés par les nazis me paraissaient peu utilisables. Nous avons tout de même retenu un certain nombre de scènes de rue, de défilés, de collectes, de repas entre voisins, d’organisation de la défense civile ; ou encore cette banderole plantée au milieu des ruines, alors que la défaite devenait criante, “Hitler, nous te suivrons toujours”. Evidemment, toutes ces images de propagande sont des mises en scène.

Je tenais surtout à montrer des scènes d’intérieur plus intimes, des gens qui écoutent la radio par exemple, et ce matériau, je l’ai trouvé dans la fiction de Kasprzik dont les images en noir et blanc ont quelque chose de documentaire. Nous avons aussi tourné nous-mêmes une partie des images : celles du dossier de la Gestapo qui contient les cartes postales subversives et les pièces du procès. A cela s’ajoutent quelques dessins que j’ai réalisés moi-même à la palette graphique.

Du point de vue de la forme, j’étais aux frontières du documentaire : j’avais un roman, un film de fiction, le tournage du dossier qui relate la traque de la Gestapo, l’histoire réelle de ce couple, quelques graphismes pour mettre en scène les cartes postales et évoquer la terreur au quotidien, qu’évidemment les films de propagande ne montraient jamais ; je me trouvais donc entre réalité, fiction et littérature.

Le travail du montage a permis de tricoter de manière extrêmement subtile les archives et la fiction, à tel point qu’à certains moments, on ne sait plus très bien si on est dans les archives ou dans la fiction, ce qui crée un effet de distanciation. J’allais oublier, grâce à Manfred Kuhnke, nous avons eu également accès aux archives privées de la famille. Mais il faut dire que cette famille reste mal à l’aise avec cette histoire. »

(Michaël Gaumnitz, extrait d’un entretien avec Eva Ségal, août 2014. L’interview intégrale est à lire sur le site d’Images de la culture)

Quelques mois avant sa mort en 1947, Hans Fallada parvient à écrire un dernier roman qui raconte le quotidien à Berlin pendant la guerre, et le destin d’un couple d’Allemands qui se mirent à résister à Hitler. 55 ans plus tard, c’est grâce à « Seul dans Berlin » que l’écrivain allemand est redécouvert.

« Seul dans Berlin » de Hans Fallada

« L’un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie » – Primo Levi (dans « Conversations avec Ferdinando Camon »)

Mai 1940, on fête à Berlin la campagne de France. La ferveur nazie est au plus haut. Derrière la façade triomphale du Reich se cache un monde de misère et de terreur. « Seul dans Berlin » raconte le quotidien d’un immeuble modeste de la rue Jablonski, à Berlin. Persécuteurs et persécutés y cohabitent.

C’est Mme Rosenthal, juive, dénoncée et pillée par ses voisins.

C’est Baldur Persicke, jeune recrue des SS qui terrorise sa famille.

Ce sont les Quangel, désespérés d’avoir perdu leur fils au front, qui inondent la ville de tracts contre Hitler et déjouent la Gestapo avant de connaître une terrifiante descente aux enfers.

De « Seul dans Berlin », Primo Levi disait dans « Conversations avec Ferdinando Camon », qu’il était « l’un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie ». Aucun roman n’a jamais décrit d’aussi près les conditions réelles de survie des citoyens allemands, juifs ou non, sous le IIIe Reich, avec un tel réalisme et une telle sincérité.

La nouvelle édition chez Denoël en 2014 avec une traduction de Laurence Courtois, est la version non expurgée par le premier éditeur de RDA Aubfau pour répondre à l’objectif de dénazification, telle qu’écrite par l’auteur en 1947.

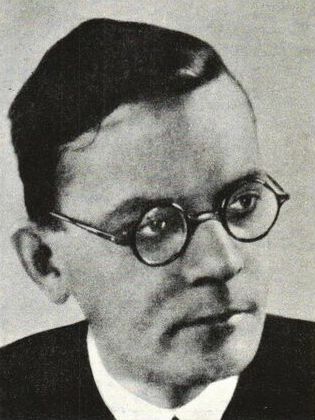

HANS FALLADA

Nationalité : Allemagne

Né(e) à Greifswald , le 21 juillet 1893 / Mort à Berlin , le 5 février 1947

Hans Fallada, de son vrai nom de Rudolf Ditzen, est un écrivain allemand.

En 1911, à l’âge de 18 ans, Hans Fallada étudie au « Fürstliches Gymnasium » à Rudolstadt en Thuringe. En conflit avec son père, il se détourne de la carrière de juriste qu’on lui destinait et tente de se suicider à l’âge de 18 ans, après avoir tué son ami Hanns Dietrich von Necker dans un duel. Grièvement blessé, il survit pour être inculpé de meurtre et interné dans une clinique psychiatrique. Il quitte le lycée sans diplôme et travaille successivement dans l’agriculture, l’édition et le journalisme avant de pouvoir vivre de sa plume. De 1917 à 1919, il suit plusieurs cures de désintoxication (alcool et drogues) et séjourne aussi à plusieurs reprises en prison.

L’auteur remporte son premier succès en 1931 avec « Paysans, gros bonnets et bombes » (Bauern, Bonzen und Bomben), évocation des révoltes paysannes de Neumunster qui avaient défrayé la chronique lors de la crise de 1928-1929. Dans la même veine naturaliste et sociale, il compose un deuxième roman, « Et puis après ? » (Kleiner Mann, was nun ?, 1932), dont la notoriété dépasse cette fois les frontières allemandes.

En 1933, lorsque Hitler s’empare du pouvoir, Fallada se retire à Carwitz dans le Mecklembourg. Il s’ensuit une période très prolifique avec la rédaction de « Nous avions un enfant » (Wir hatten mal ein Kind, 1934), « Qui a mangé à la gamelle ? » (Wer einmal aus dem Blechnapf frißt, 1934), « Loup parmi les loups » (Wolf unter den Wölfen, 2 volumes, 1937).

En 1945, Johannes R. Becher l’invite à gagner Berlin-Est, où Fallada travailla au journal « Täglichen Rundschau » tout en continuant sa carrière de romancier.

Hans Fallada rédige en 1946 « Le cauchemar » (Der Alpdruck) et « Seul dans Berlin » (Jeder stirbt für sich allein). Cette œuvre poignante, la plus sombre de l’écrivain, évoque la tragédie d’un ménage ouvrier, engagé dans une lutte inégale contre le régime nazi et finalement inexorablement broyé dans les griffes de la Gestapo.

Ce dernier roman est selon Primo Levi « l’un des plus beaux livres sur la résistance allemande antinazie ».

En 2014, le metteur en scène Luk Perceval adapte « Seul dans Berlin » sur la scène du Théâtre Nanterre-Amandiers et, deux ans plus tard, sort le film « Alone in Berlin », réalisé par Vincent Pérez.

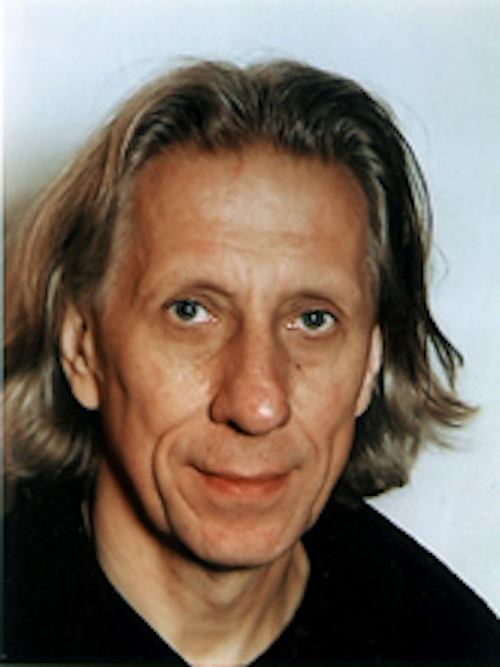

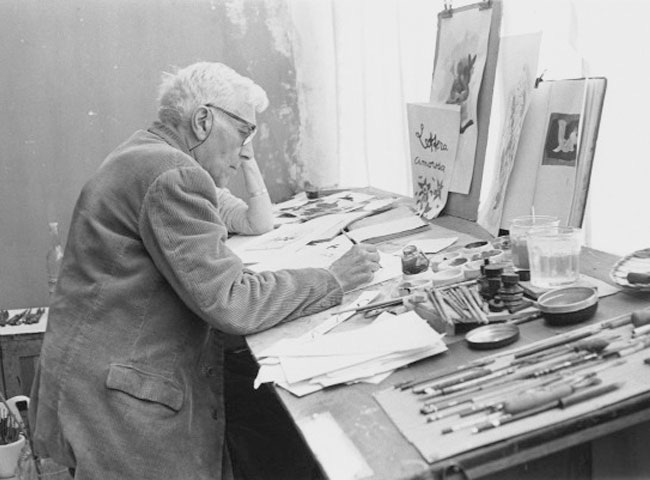

Michaël Gaumnitz, né en 1947 à Dresde (Allemagne), est un cinéaste, graphiste et peintre d’origine allemande et naturalisé français, qui a réalisé l’essentiel de son œuvre en France.

Son père, allemand, est dessinateur et peintre mais a abandonné cet art, après son arrestation par les nazis. Quelques années après la fin de la guerre, sa famille quitte l’Allemagne pour s’installer dans les Ardennes, à Sedan. Michaël n’a qu’un an et demi lorsqu’il arrive en France1.

Son père tente de le dégoûter de la peinture. À 14 ans, à la sortie du collège Turenne de Sedan, il est mis en apprentissage en cuisine, puis dans une charcuterie industrielle. Des rencontres le font revenir à la peinture puis à la vidéo.

Après avoir exercé différents métiers dont celui de cuisinier (« je trouve beaucoup de parallèles entre la cuisine et la vidéo », dira-t-il des années plus tard), il suit une formation à l’École des beaux-arts de Berlin puis de Paris4. Il fait ses débuts de vidéo-peintre à l’INA, puis illustre le courrier des téléspectateurs de la Sept (l’ancêtre d’Arte).

Il réalise de nombreux films documentaires pour la télévision, en faisant souvent appel à la palette vidéo-graphique qui lui permet de développer une dimension imaginaire au sein du cinéma documentaire. Il participe à un renouvellement en France de la production documentaire, avec Pierre-Oscar Lévy, Jean-Paul Fargier, Alain Bergala, et le précurseur Jean-Christophe Averty (à qui il a consacré une de ses œuvres).

Son rapport à l’Allemagne, que ses parents ont quittée, puis retrouvée dans les années 1960, nourrit ses films les plus personnels :

- « L’Exil à Sedan », réalisé à 49 ans et qui lui a valu plusieurs prix. C’est une enquête sur son père, rescapé des camps nazis, qui a déversé sur sa famille sa rage d’être allemand, et qui venait de mourir.

– - « Premier Noël dans les tranchées », sur la fraternisation entre soldats français et allemands lors du premier Noël de la Première Guerre mondiale.

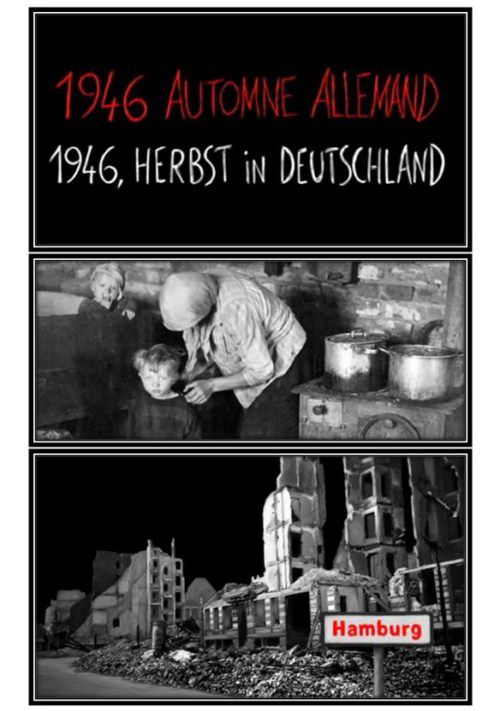

– - « 1946, Automne allemand », à partir d’un récit de Stig Dagerman sur l’Allemagne au lendemain de la guerre.

Peintre et fasciné depuis l’enfance par l’univers de la peinture, il a réalisé de nombreux films documentaires sur des peintres, tels Paul Klee ou Odilon Redon. Entre deux films, il reprend ses pinceaux et retourne à ses peintures. Son atelier est perché en haut de la Ruche, passage de Dantzig, à Paris.

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers