Longtemps au cœur culturel et historique de l’Europe, la « République des Alpes » semble résignée à sa perte d’influence. Pourtant, ce petit pays occupe toujours une place prépondérante dans la littérature européenne.

Les œuvres des écrivains autrichiens témoignent des évolutions particulières de l’Autriche : passée d’un empire à un petit pays, d’une Vienne cosmopolite à la Carinthie conservatrice, restée de langue allemande mais au contact de cultures diverses.

De Robert Musil à Thomas Bernhard, Ingeborg Bachmann ou Elfriede Jelinek en passant par Joseph Roth et Stefan Zweig, des sentiments confus – notamment à propos des questions identitaires – lient l’Autriche à ses écrivains des XXe et XXIe siècles.

Josef Winkler, Robert Menasse et Arno Geiger y font écho.

ARNAUD GEIGER

Arno Geiger est un écrivain autrichien, né en 1968 à Bregenz.

Il a grandi à Wolfurt, dans le Vorarlberg. Il a étudié la germanistique, l’histoire de l’Antiquité et la littérature comparée à Innsbruck et Vienne. En 1993, il a rédigé un mémoire diplômant dont le titre est « la façon de traiter ce qui est étranger dans les textes allemands narrant des voyages de longue distance à fin du Moyen Age ».

« Tout va bien », son quatrième roman, a reçu le Deutsche Buchpreis en Allemagne et s’est vendu à plus de deux cent mille exemplaires.

Plus d’informations sur Babelio

ROBERT MENASSE

Robert Menasse est un écrivain, traducteur et essayiste autrichien, né en 1954 à Vienne.

En 1980, il termine des études de lettres et de philosophie par une thèse de doctorat sur « Hermann Schürrer : le type du marginal littéraire ».

Il part ensuite au Brésil où il séjourne de 1981 à 1988, comme assistant à l’université de São Paulo.

Menasse se consacre exclusivement à l’écriture depuis 1988. Son œuvre est essentiellement constituée de romans et d’essais sur la culture autrichienne.

Depuis 1997, il écrit également avec sa fille et sa femme des livres pour enfants. Très concerné par les développements politiques et culturels de son pays, il publie régulièrement ses points de vue dans la presse autrichienne et allemande.

Honoré du prix national autrichien de l’essai en 1998, il en a reversé la dotation pour refonder un prix indépendant « Jean Améry » qui a été remis à l’essayiste autrichien Franz Schuh. Menasse a séjourné en 1999 trois mois en résidence à Amsterdam, ville où se déroule une partie de son prochain roman.

En 2023, il obtient le Prix du livre européen pour « L’Élargissement » (éditions Verdier).

Plus d’informations sur Babelio et sur le site des éditions Verdier.

Josef Winkler est un écrivain autrichien, né en 1953 à Paternion.

Josef Winkler a grandi en Carinthie dans une famille de paysans. Son village natal constitue le décor principal de ses premiers ses livres. Il vit aujourd’hui à Klagenfurt. Il fait de nombreux séjours en Italie, notamment à Rome, qui lui inspirent le roman « Cimetière des oranges amères » et la « nouvelle romaine » « Nature morta », ainsi qu’en Inde (Varanasi), qui lui inspire « Shmashana » et « Sur les rives du Gange ». Ses voyages l’ont également mené sur les traces de Jean Genet (Paris, Touraine, Maroc) et au Mexique.

De 1973 à 1982, il travailla dans l’administration de l’université des sciences de l’éducation de Klagenfurt. Josef Winkler organisa alors un Cercle de travail littéraire en collaboration avec Alois Brandstetter et publia une revue littéraire « Schreibarbeiten » (Travaux écrits).

En 1979 il remporte avec le roman « Menschenkind » le second prix du Prix Ingeborg Bachmann, qui avait été attribué à Gert Hofmann. Ce livre forme avec les deux suivant « Der Ackermann aus Kärnten » et « Muttersprache » la trilogie « Das wilde Kärnten ».

Le milieu rural de la province autrichienne, le catholicisme et ses rites, la mort, ainsi que l’homosexualité – Winkler décrit le suicide de deux adolescents de son village comme l’élément déclencheur de son écriture -, jouent un rôle important dans ses textes.

Winkler décrit, à partir d’expériences personnelles, mais aussi en recourant à des récits de rêves, à des jeux sur les identités et des citations littéraire, la difficulté du marginal dans un milieu patriarcal et marqué par la religion catholique.

Parmi les auteurs qui sont des figures tutélaires de Winkler, Jean Genet (auquel il consacra un livre, « Le Livret du pupille Jean Genet »), Hans Henny Jahnn, Kafka, Lautréamont, les surréalistes français.

En 2007 est parue le récit le « Roppongi. Requiem für einen Vater ». Il reçoit en 2008 le Grand Prix National autrichien ainsi que le prix Büchner, qui lui est remis à Darmstadt en novembre 2008. En juin 2009, il ouvre, par un discours provoquant, le 30e concours littéraire Ingeborg Bachmann à Klagenfurt.

Plus d’informations sur Babelio et sur le site des éditions Verdier.

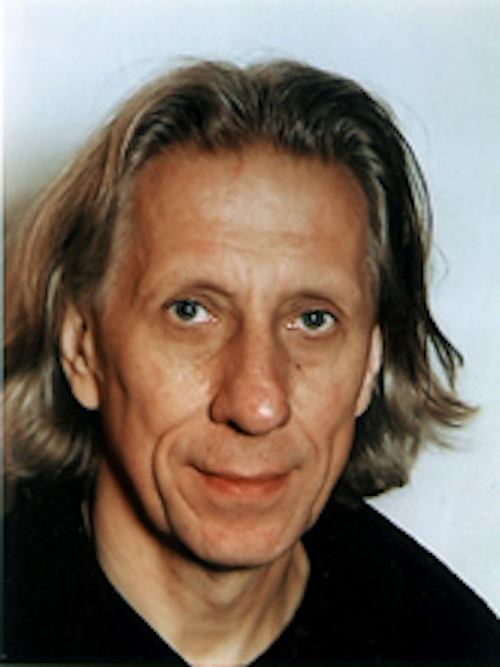

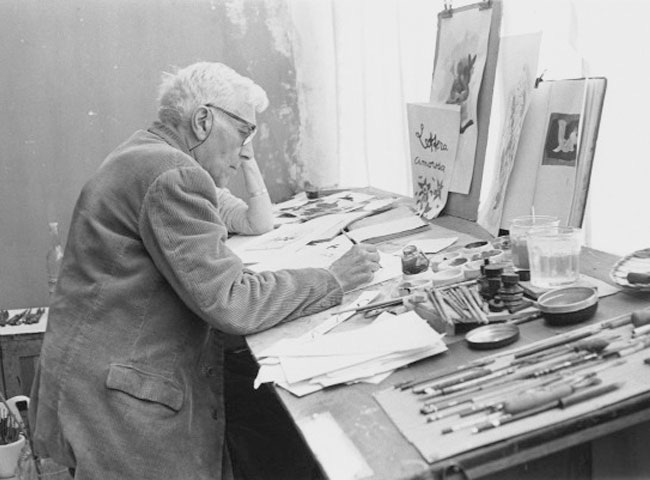

Michaël Gaumnitz, né en 1947 à Dresde (Allemagne), est un cinéaste, graphiste et peintre d’origine allemande et naturalisé français, qui a réalisé l’essentiel de son œuvre en France.

Son père, allemand, est dessinateur et peintre mais a abandonné cet art, après son arrestation par les nazis. Quelques années après la fin de la guerre, sa famille quitte l’Allemagne pour s’installer dans les Ardennes, à Sedan. Michaël n’a qu’un an et demi lorsqu’il arrive en France1.

Son père tente de le dégoûter de la peinture. À 14 ans, à la sortie du collège Turenne de Sedan, il est mis en apprentissage en cuisine, puis dans une charcuterie industrielle. Des rencontres le font revenir à la peinture puis à la vidéo.

Après avoir exercé différents métiers dont celui de cuisinier (« je trouve beaucoup de parallèles entre la cuisine et la vidéo », dira-t-il des années plus tard), il suit une formation à l’École des beaux-arts de Berlin puis de Paris4. Il fait ses débuts de vidéo-peintre à l’INA, puis illustre le courrier des téléspectateurs de la Sept (l’ancêtre d’Arte).

Il réalise de nombreux films documentaires pour la télévision, en faisant souvent appel à la palette vidéo-graphique qui lui permet de développer une dimension imaginaire au sein du cinéma documentaire. Il participe à un renouvellement en France de la production documentaire, avec Pierre-Oscar Lévy, Jean-Paul Fargier, Alain Bergala, et le précurseur Jean-Christophe Averty (à qui il a consacré une de ses œuvres).

Son rapport à l’Allemagne, que ses parents ont quittée, puis retrouvée dans les années 1960, nourrit ses films les plus personnels :

- « L’Exil à Sedan », réalisé à 49 ans et qui lui a valu plusieurs prix. C’est une enquête sur son père, rescapé des camps nazis, qui a déversé sur sa famille sa rage d’être allemand, et qui venait de mourir.

– - « Premier Noël dans les tranchées », sur la fraternisation entre soldats français et allemands lors du premier Noël de la Première Guerre mondiale.

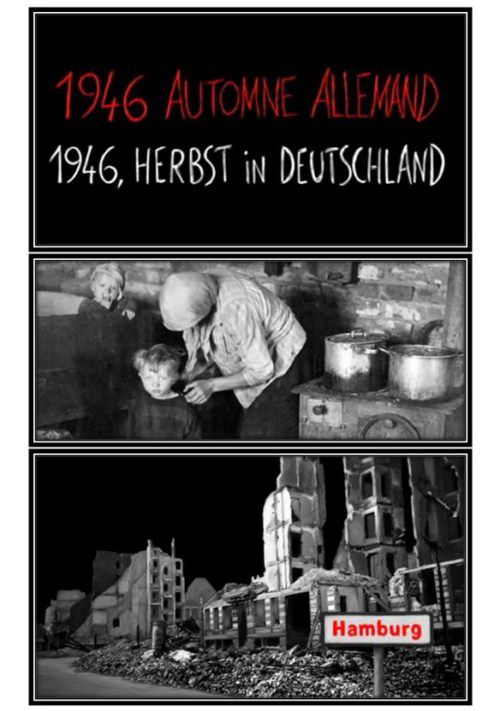

– - « 1946, Automne allemand », à partir d’un récit de Stig Dagerman sur l’Allemagne au lendemain de la guerre.

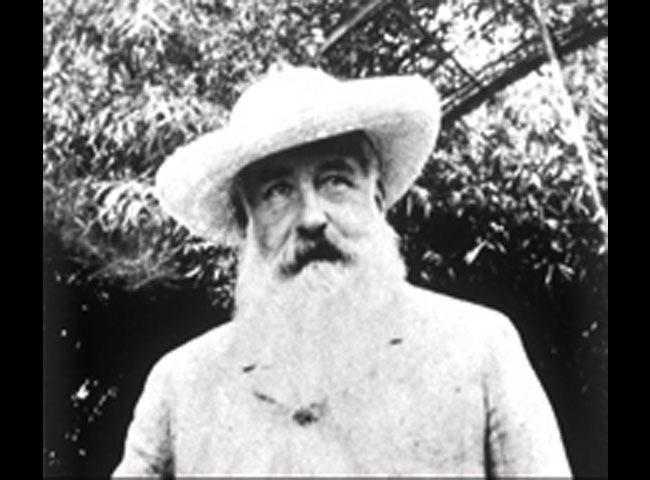

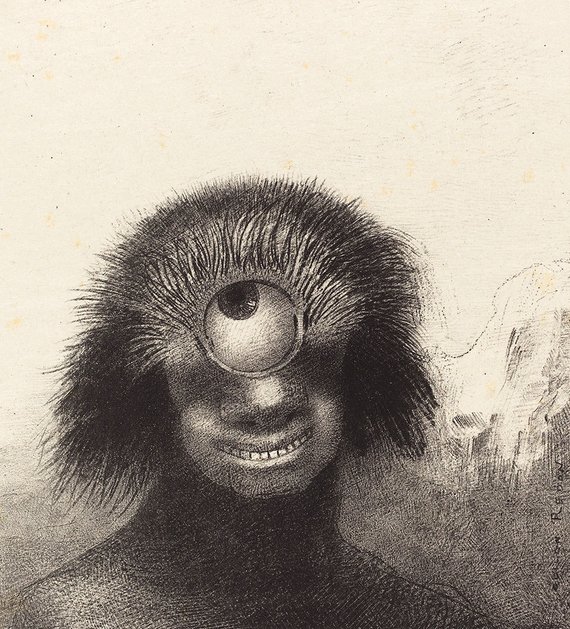

Peintre et fasciné depuis l’enfance par l’univers de la peinture, il a réalisé de nombreux films documentaires sur des peintres, tels Paul Klee ou Odilon Redon. Entre deux films, il reprend ses pinceaux et retourne à ses peintures. Son atelier est perché en haut de la Ruche, passage de Dantzig, à Paris.

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers