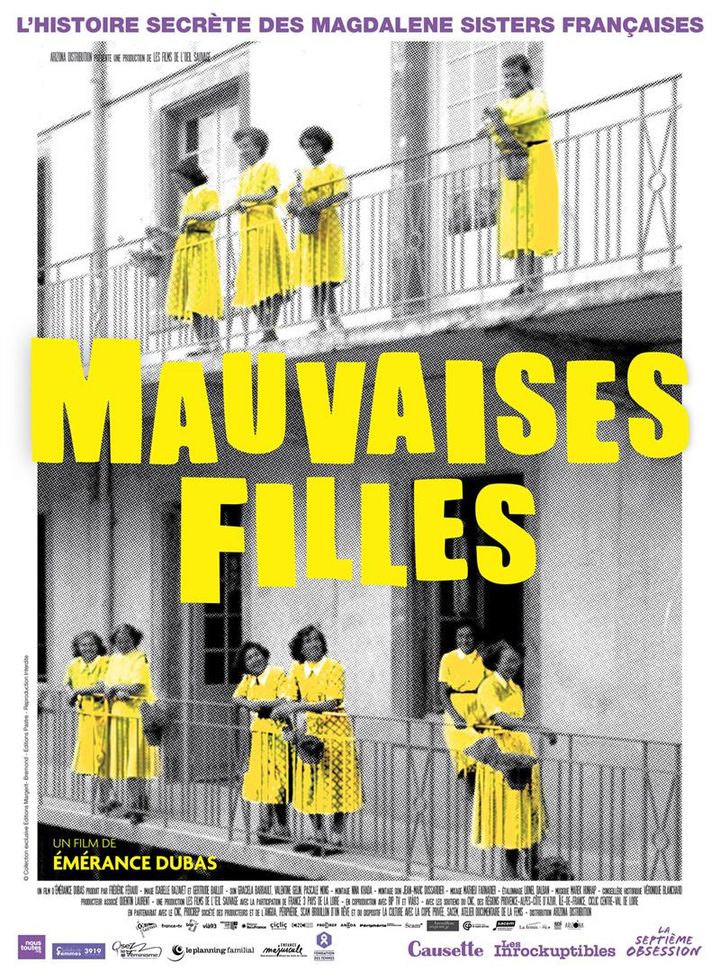

Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées. Comme tant d’autres femmes en France, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l’adolescence.

Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « mauvaises filles » jusqu’à la fin des années 70.

« Mauvaises filles, des récits de soi », un podcast documentaire de Émérance Dubas (RTBF)

Extrait d’un entretien avec Émérance Dubas, réalisatrice (à lire intégralement dans le dossier de presse)

« Mauvaises filles » s’est littéralement imposé à moi. Je devais faire ce film.

À l’époque, je réalisais des portraits d’artistes dans la continuité de ma formation en Histoire de l’art. Je m’en suis détournée pour me consacrer à ce projet documentaire et le faire exister coûte que coûte. Mais je n’aurais jamais pensé qu’il me faudrait sept années pour y parvenir ! Long est le chemin pour raconter ce qui hante une société.

En fait, tout a commencé grâce à ma rencontre avec l’historienne Véronique Blanchard. Elle rédigeait alors sa thèse de doctorat – « Mauvaises filles :portraits de la déviance féminine juvénile (1945-1958) » soutenue en 2016 et publiée en 2019 sous le titre « Vagabondes, voleuses, vicieuses ». En prenant connaissance de ses travaux, j’ai immédiatement cherché à mettre en lumière ces invisibles de l’Histoire sur grand écran.

Que connaissiez-vous alors des maisons de correction pour jeunes filles, et du Bon Pasteur en particulier, avant de commencer à écrire votre film ?

Presque rien ! J’avais vu « The Magdalene Sisters », le film de Peter Mullan qui traite d’un sujet similaire dans l’Irlande catholique des années 1960. Mais j’ignorais qu’en France, une multitude de filles de la génération de ma mère avaient connu le même sort. J’ai donc été sidérée lorsque j’ai découvert le calvaire des filles mises au ban de la société derrière les hauts murs de la congrégation du Bon Pasteur.

Même si j’ai grandi à Angers, la ville où se trouve la maison-mère de cette congrégation religieuse, personne n’en parlait dans mon entourage. Il s’agissait d’une histoire collective taboue. Un secret bien gardé qui avait eu raison de ces adolescentes. Une double injustice en somme puisque, face à la honte, les femmes n’avaient eu d’autres choix que de se taire.

Un silence que vient combler votre documentaire, puisqu’il ordonne son récit autour de la parole d’anciennes « mauvaises filles »…

Oui, c’est un film de paroles. Sur la parole. Au début, le projet n’attirait pas grand monde et a reçu peu de soutiens financiers. Un membre de commission m’a même demandé : « Est-ce que ces femmes racontent toutes la vérité ? » C’est précisément cette remise en cause de la parole des femmes qui les a empêchées de parler si longtemps !

Après 2017, j’ai observé un changement du côté des institutions. Un regard intéressé. J’ai également senti que les protagonistes du film étaient prêtes. Elles ne se connaissaient pas, et aucune n’a évoqué le mouvement #MeToo explicitement, mais sans doute ont-elles perçu que la société allait enfin pouvoir les entendre. Je pense aussi qu’elles n’avaient plus rien à perdre. Elles savaient qu’au crépuscule de leur vie, c’était le moment ou jamais de rétablir la vérité et de faire elles- mêmes le récit de leur jeunesse.

Durant tout le processus d’écriture, je me suis beaucoup interrogée sur la manière de mettre en scène leur parole de sorte que le spectateur soit en mesure d’écouter les violences subies au sein de la sphère familiale et institutionnelle. J’ai imaginé des situations propres à chacune. Par exemple, lorsque je demande aux petites-filles de Michèle de lire son texte, c’est la transmission aux générations futures qui est en jeu.

Née à Angers, Émérance Dubas vit et travaille à Paris en tant que réalisatrice et scénariste. Formée en Histoire de l’art, elle débute par des installations audiovisuelles et des portraits d’artistes : « Dolo, le dernier Dogon » (2002), « Poupées de lumière » (2008), « Retour à la base » (2011), « Buren dans la ville » (2014).

« Mauvaises filles » est son premier long métrage. Initié en 2015, ce film documentaire occupe une place grandissante dans sa vie et marque un tournant dans son travail. Filmer la parole et interroger la place des femmes dans la société sont aujourd’hui au cœur de ses réflexions.

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers