Réunis le temps d’un été, Dédé, Michel, Daniel et André dressent un portrait en creux d’une époque, pas si lointaine, où l’enfant devait être plié et redressé. Grâce à leur amitié et leur soutien mutuel, ils décident de briser le silence sur ce qu’ils ont subi lorsqu’ils étaient pensionnaires du centre de redressement catholique La Belle Étoile.

L’avis de Tënk

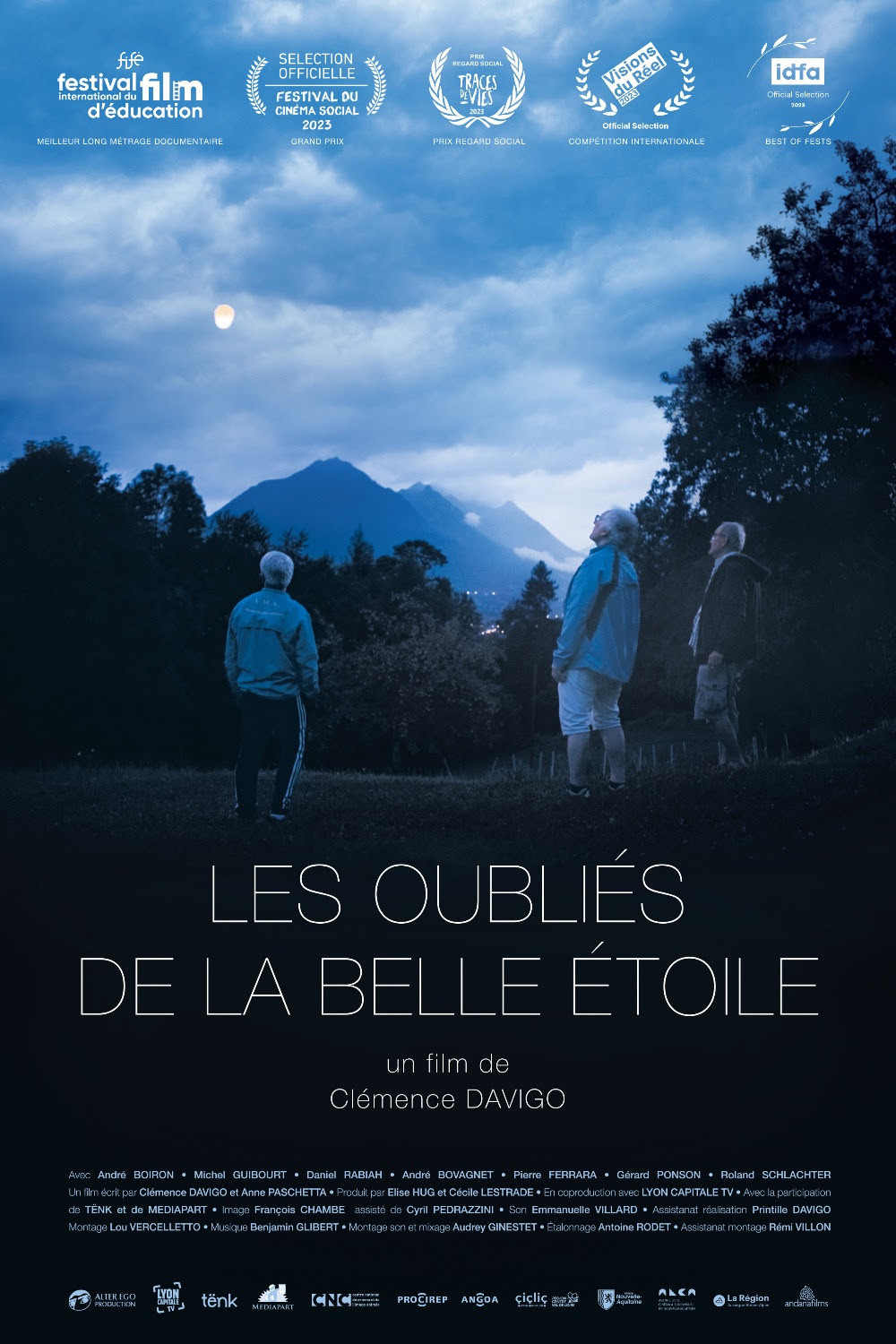

Avec la complicité de la réalisatrice Clémence Davigo, Dédé, Michel, Daniel et André se réunissent enfin pour briser le silence, dans le cadre idyllique des montagnes savoyardes. C’est dans cette maison qui domine au loin le pic de la Belle Étoile, véritable calvaire pour les ex-pensionnaires, que les langues se délient, et que ces derniers « bâtards » rescapés vont chercher à percer une omerta encore trop présente dans l’Église catholique. Comme d’autres centaines d’enfants placés dans ce centre de redressement, ils y ont été battus, humiliés, affamés, détruits. La réalisatrice leur offre à travers le film un espace de parole unique, où les confidences des uns et des autres laissent enfin place à l’action. Ensemble, ils tenteront de mettre des mots sur tant de violences, cherchant reconnaissance auprès d’autorités religieuses sourdes. Une épopée bouleversante, sur le chemin de la mémoire et de la justice.

Aurélien Marsais, programmateur

Après des études à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, qui l’amènent à s’intéresser plus particulièrement au cinéma documentaire, Clémence Davigo suit une formation en réalisation documentaire de création à l’École de Lussas au cours de laquelle elle réalise un court métrage intitulé « L’Usine ».

Collaboratrice régulière de Télé Millevaches, télévision locale située sur le Plateau de Millevaches, elle y travaille d’abord en tant que chargée de réalisation, puis pour la mise en place d’ateliers audiovisuels avec différents publics, notamment en milieu carcéral. Elle termine son premier film documentaire « Enfermés mais vivants » en 2018.

En 2023, elle termine son deuxième long métrage documentaire : « Les Oubliés de la Belle Étoile ».

Actuellement, elle travaille sur de nouveaux projets en cours d’écriture, dont l’un d’entre eux, « Soeurs », a bénéficié de « L’aide au projet d’après », un dispositif mis en place par la Région Nouvelle- Aquitaine.

Notes de Clémence Davigo, réalisatrice (extraits du dossier de presse)

Un jour, Dédé m’a proposé de l’accompagner au repas partagé qu’organise chaque été ce groupe d’anciens pensionnaires de la Belle Étoile. Quelques heures de détente pour ceux qui furent des enfants abandonnés, placés, sur les lieux mêmes où ils se sont rencontrés.

J’étais à la fois émue et surprise par cette improbable réunion. Qu’est-ce qui pouvait bien pousser Dédé et ses amis d’infortune à se retrouver tant d’années plus tard dans cet endroit dont ils gardent d’effroyables souvenirs ?

Entre pâté en croute, tarte aux mirabelles maison et cubi de rosé, le repas se déroule dans une ambiance bon-enfant. Il fait beau, un groupe de bambins s’amuse au loin. Les paroles et les blagues fusent, mais je perçois quelque chose de lourd derrière cette apparente légèreté, une sorte de pudeur cachée.

Ce que j’ai tout de suite perçu, c’est un fort sentiment de fraternité, de joie, de camaraderie. Et mon désir de film est né ce jour-là : j’étais glacée par cette histoire terrible, mais en profonde empathie pour ces hommes et ce besoin qui était le leur de se retrouver, inlassablement.

J’ai alors souhaité réaliser un film qui puisse accueillir ce que je percevais chez ces hommes : les linéaments d’une amitié, les fils d’une complicité, les liens du malheur mués en de solides attaches pour continuer à vivre.

En écoutant ces hommes, aujourd’hui retraités, j’ai pu mesurer à quel point leur passage en centre de redressement durant leur enfance a eu de terribles répercussions sur toute leur existence. Chacun porte les marques de son séjour au centre de la Belle Étoile :

mutisme, blocages, cauchemars, tentatives de suicide, isolement social, grande fragilité, problèmes de santé…

Ils sont plusieurs à ne jamais avoir osé en parler, ni à leurs proches ni à d’autres. Et lorsque certains ont tenté de le faire, on ne les a pas cru. Pour la plupart, le traumatisme est tel qu’il aura fallu attendre 60 années pour que la parole se libère. Ce n’est pas juste le temps qui passe, qui a permis à ces personnes de se raconter, c’est aussi la force du collectif, le réconfort d’être ensemble : se sentir rassuré sans avoir besoin d’expliquer, de prouver ou de se justifier.

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers