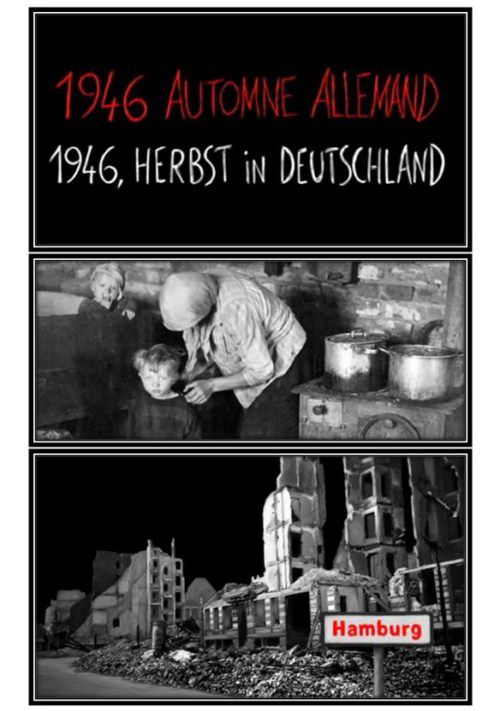

Les images d’actualités de 1946 montrent une Allemagne dévastée, des villes en ruines, une population affamée grelottant dans des caves. « Bien fait pour eux ! » disent les commentaires des vainqueurs. Stig Dagerman, anti-nazi de la première heure, rapporte de ce pays un tout autre récit, très accusateur pour les Alliés. Le jeune écrivain suédois dénonce l’inhumanité des souffrances infligées à tous indistinctement et l’hypocrisie d’une thérapie de choc démocratique qui laisse échapper les plus grands criminels nazis.

Mêlant aux images d’archives des tableaux originaux composés à la palette graphique, Michaël Gaumnitz fait revivre en peintre autant qu’en cinéaste la puissance hallucinante de ce chef d’œuvre du grand reportage.

L’AVIS DE SOPHIE BOURDAIS, TÉLÉRAMA, n° 318, 17 OCTOBRE 2009

C’est un antinazi convaincu, mais surtout un humain révolté, qui traverse l’Allemagne à l’automne 1946. Stig Dagerman, jeune écrivain suédois, parcourt les villes bombardées, visite les caves insalubres et leurs habitants affamés, et pointe la cruauté et l’absurdité de la politique des Alliés, qui, tout en prétendant réinstaurer la démocratie, maintiendront dans la même effroyable misère, jusqu’à l’été 1947, les nazis et les résistants, les anciens SS et les rescapés des camps, les adultes et les enfants.

Ce qui frappe d’abord, dans cette belle et intelligente mise en images du récit de Dagerman, c’est la richesse des archives, trouvées pour la plupart en Allemagne, et accompagnées en contrepoint par le discours vengeur des actualités françaises.

Ce que la profusion de films et de photos ne suffit pas à exprimer, Michaël Gaumnitz le fait passer par des dessins peints et animés par ses soins.

Des visages surgissent sur les ruines, des fleurs de givre couvrent l’écran, un accès de folie devient une hallucination à la Edvard Munch. Le réalisateur ose aussi l’irruption de la couleur au milieu du noir et blanc, et une jolie séquence-mirage de croquage de pomme réalisée en pixillation.

Bien équilibré, jamais gratuit, ce cocktail visuel sert magnifiquement un texte d’une puissance et d’une actualité stupéfiantes.

« Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n’ai rien à opposer que moi-même – mais, d’un autre côté, c’est considérable. Car, tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde… »

— Stig Dagerman, extraig de « Notre besoin de consolation est impossible à rassasier » (1952), traduction. du suédois par Philippe Bouquet, Actes Sud, 1981, p. 21.

Michaël Gaumnitz, peintre de ruines (extrait de l’article et entretien réaliés par Sophie Bourdais (Télérama, 17 octobre 2009)

Son père, rescapé des camps, avait fui l’Allemagne dévastée par les Alliés. Le documentariste-peintre Michaël Gaumnitz revient sur ces ruines en mêlant images d’archives et envolées graphiques. Un procédé percutant qui est désormais sa marque.

Son atelier est perché en haut de la Ruche, une cité d’artistes installée dans une rotonde de l’Exposition universelle de 1900. Y passèrent Chagall, Modigliani… L’endroit, sis passage de Dantzig, dans le XVe arrondissement de Paris, paraît taillé pour Michaël Gaumnitz, peintre et réalisateur français d’origine allemande, né à Dresde en 1947. C’est là qu’il fabrique, sur ordinateur, les séquences graphiques qui enrichissent des documentaires discrètement extraordinaires, où il explore les silences de l’histoire de ses deux pays.

Enquête autobiographique sur une enfance brisée dans « L’Exil à Sedan » (2002), lettres de soldats relatant une impensable fraternisation dans ‘Premier Noël dans les tranchées’ (2005), reportage d’un jeune écrivain suédois »“ Stig Dagerman »“ sur l’Allemagne défaite (1946, ‘automne allemand’, 2009), les films de Michaël Gaumnitz s’appuient sur des paroles fortes et incarnées. « Sur des images graphiques, on écoute particulièrement bien le texte », note le réalisateur. Ses dessins, qui semblent toujours se peindre en direct à l’écran, s’insèrent au milieu de documents d’archives traités avec respect et inventivité. Comme lorsque la couleur rouge du IIIe Reich déchu s’insinue dans le noir et blanc d’une photo de procès en dénazification.

Michaël Gaumnitz a fait ses débuts de vidéo-peintre à l’INA, et commencé à chercher le juste équilibre de l’image et de la voix en illustrant le courrier des téléspectateurs de la Sept (l’ancêtre d’Arte). « Mais j’ai surtout appris le dosage avec mon tout premier métier : cuisinier ! » Au fil de ses rencontres, la cuisine l’a (ra)mené à la peinture, qui l’a entraîné vers l’art vidéo, qui l’a conduit au documentaire, avec l’expérience cathartique que fut « L’Exil à Sedan ». Il y retrace une enquête quasi psychanalytique sur son père, rescapé des camps nazis, qui a déversé sur ses enfants sa rage d’être allemand. « Je suis venu au monde avec ce film. « L’Exil à Sedan » m’a ouvert les yeux sur l’Histoire, sur ma famille, et m’a permis d’accepter qui je suis. »

« 1946, automne allemand » porte une réflexion similaire sur la transmission de la culpabilité. Michaël Gaumnitz pensait faire un film centré sur une question taraudante : « Comment aurais-je grandi si mes parents n’avaient pas quitté l’Allemagne pour la France en 1947 ? » Le projet tombe à l’eau. Un ami lui envoie alors le récit de Stig Dagerman, empreint d’indignation devant l’absurdité de la punition infligée par les Alliés à tous les Allemands, victimes et bourreaux confondus. « C’était ce que je voulais faire sur Dresde, mais élargi à toute l’Allemagne, et beaucoup plus fort. Seul un jeune homme de 23 ans, étranger, pouvait avoir ce regard de compassion et de révolte. Dans ce livre, il y a un cri. » Dont Michaël Gaumnitz a cherché à restituer l’intensité, tout en s’interrogeant sur sa propre position. Les enfants rosselliniens (ceux d’ »Allemagne année zéro ») qui traversent le film, ce pourrait être lui s’il était resté. « Ce film ne pouvait être fait que par un étranger. Je suis cet étranger, mais en même temps, ces ruines, je les ai vécues, elles sont toujours en moi. »

1946, automne allemand ne décrit pas seulement ce qui a été, et ce qui aurait pu être. « On y regarde le futur à la lumière du passé, depuis le fond du gouffre. Nous vivons aussi dans un monde en ruines, des ruines sociales, mentales… Et l’arrogance des vainqueurs continue d’engendrer l’opposé de ce qu’on attend. » Pessimiste, Michaël Gaumnitz ? Lucide, plutôt. Et peu disposé à se spécialiser dans la souffrance humaine. Ses portraits de peintres (Klee, Chardin, Renoir…), ses séries animées sensuelles et gourmandes, comme D’après nature, sur les fruits et légumes, sont empreints d’humour, d’appétit, de jubilation. Entre deux films, il reprend ses pinceaux et retourne à ses peintures « invisibles » : « Elles restent strictement secrètes. La peinture, c’est pour mon plaisir, j’y reprends de l’énergie. »

Michaël Gaumnitz, né en 1947 à Dresde (Allemagne), est un cinéaste, graphiste et peintre d’origine allemande et naturalisé français, qui a réalisé l’essentiel de son œuvre en France.

Son père, allemand, est dessinateur et peintre mais a abandonné cet art, après son arrestation par les nazis. Quelques années après la fin de la guerre, sa famille quitte l’Allemagne pour s’installer dans les Ardennes, à Sedan. Michaël n’a qu’un an et demi lorsqu’il arrive en France1.

Son père tente de le dégoûter de la peinture. À 14 ans, à la sortie du collège Turenne de Sedan, il est mis en apprentissage en cuisine, puis dans une charcuterie industrielle. Des rencontres le font revenir à la peinture puis à la vidéo.

Après avoir exercé différents métiers dont celui de cuisinier (« je trouve beaucoup de parallèles entre la cuisine et la vidéo », dira-t-il des années plus tard), il suit une formation à l’École des beaux-arts de Berlin puis de Paris4. Il fait ses débuts de vidéo-peintre à l’INA, puis illustre le courrier des téléspectateurs de la Sept (l’ancêtre d’Arte).

Il réalise de nombreux films documentaires pour la télévision, en faisant souvent appel à la palette vidéo-graphique qui lui permet de développer une dimension imaginaire au sein du cinéma documentaire. Il participe à un renouvellement en France de la production documentaire, avec Pierre-Oscar Lévy, Jean-Paul Fargier, Alain Bergala, et le précurseur Jean-Christophe Averty (à qui il a consacré une de ses œuvres).

Son rapport à l’Allemagne, que ses parents ont quittée, puis retrouvée dans les années 1960, nourrit ses films les plus personnels :

- « L’Exil à Sedan », réalisé à 49 ans et qui lui a valu plusieurs prix. C’est une enquête sur son père, rescapé des camps nazis, qui a déversé sur sa famille sa rage d’être allemand, et qui venait de mourir.

– - « Premier Noël dans les tranchées », sur la fraternisation entre soldats français et allemands lors du premier Noël de la Première Guerre mondiale.

– - « 1946, Automne allemand », à partir d’un récit de Stig Dagerman sur l’Allemagne au lendemain de la guerre.

Peintre et fasciné depuis l’enfance par l’univers de la peinture, il a réalisé de nombreux films documentaires sur des peintres, tels Paul Klee ou Odilon Redon. Entre deux films, il reprend ses pinceaux et retourne à ses peintures. Son atelier est perché en haut de la Ruche, passage de Dantzig, à Paris.

PARTAGEONS NOTRE GOÛT POUR LE CINÉMA DOCUMENTAIRE

Tous nos rendez-vous autour du cinéma documentaire : projections, rencontres, festivals et ateliers